小牧市新たな学校づくり推進計画

更新日:2025年04月01日

小牧市では、近年、児童生徒数の減少が進んでおり、近い将来、「1学年1学級」の学校が増える見込みです。あわせて、学校施設の老朽化も進み、建替えに伴って学校の再編などの検討を行わなければならない状況におかれています。

小牧市教育委員会では、これらを極めて重要な喫緊の課題として捉え、将来の子どもたちの教育環境をより良いものにするため、子どもたちにとってより望ましい教育環境と、本市における学校施設の適正規模・適正配置の基本的な考え方を総合的に整理した、「小牧市新たな学校づくり推進計画」を策定しました。

小牧市新たな学校づくり推進計画 (PDFファイル: 10.4MB)

小牧市新たな学校づくり推進計画【概要版】 (PDFファイル: 2.7MB)

計画の概要

はじめに

児童生徒数の減少や学校施設の老朽化が進む中、将来を担う子どもたちに充実した教育環境を整えるため、子どもたちにとってより望ましい教育環境と、本市における学校施設の適正規模・適正配置の基本的な考え方を整理し、将来の教育環境の整備(建替え・大規模改修・学校再編等)の方針とすることを目的として「小牧市新たな学校づくり推進計画」を策定します。

児童生徒数の減少

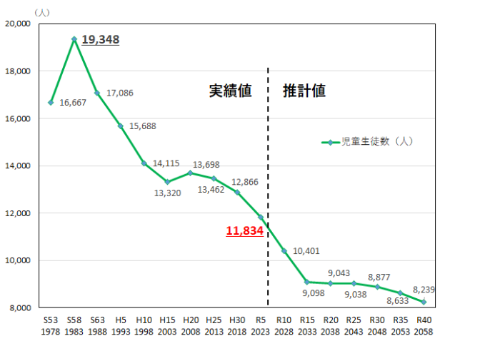

児童生徒数は、昭和58年の19,348人をピークに減少傾向が続いており、令和5年には11,834人となり、ピーク時の約61%まで減少しました。

小牧市教育委員会が行った推計の結果では、今後10年間での減少が特に大きく、以降も減少が続く見込みです。

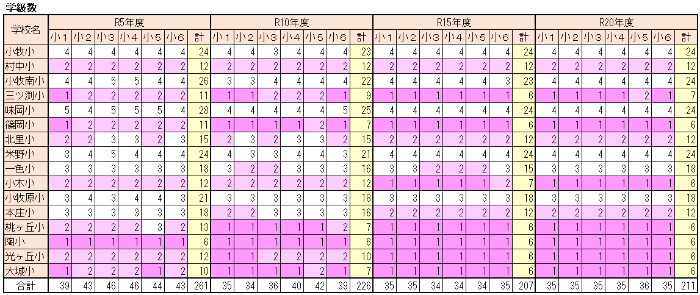

学校別では、小学校においては、全学年が1学級の学校は、令和5年度は陶小学校のみでしたが、令和15年度には三ツ渕小学校、篠岡小学校、桃ヶ丘小学校、陶小学校、光ヶ丘小学校及び大城小学校で全学年が1学級となる見込みです。

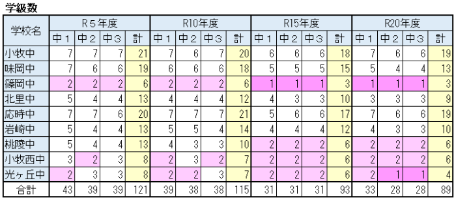

中学校においては、令和15年度には篠岡中学校で全学年が1学級となる見込みです。

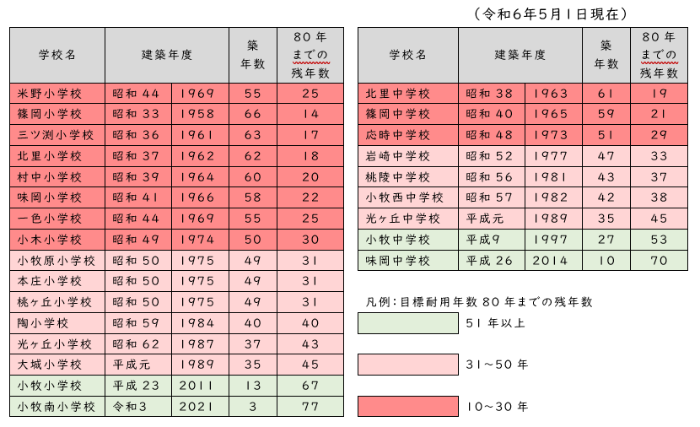

学校施設の老朽化

小学校においては、16校中8校、全体の50%が築年数50年以上を経過しており、目標耐用年数である80年を半分経過した築40年以上も合わせると、16校中12校、全体の75%が老朽化による対策が必要な状況です。

中学校においては、9校中3校、全体の約33%が築年数50年以上を経過しており、目標耐用年数である80年を半分経過した築40年以上も合わせると9校中6校、全体の約67%が老朽化による対策が必要な状況です。

なお、米野小学校においては、令和7年度から令和9年度にかけて建替え工事を予定しています。

よりよい教育環境をつくるために

本市では、これまで、子ども同士の関わり、他者との関わりの中から、新たな気づきを見つけ、多様な考えを認め合いながら学びを深めていく「学び合う学び」の授業実践をしてきたところです。

「学び合う学び」の授業では、課題解決に向け、相手の考えを否定せず、互いに聴き合うことを大切にし、自分の考えをより確かなものにしていく姿勢、わからない子にも寄り添って、相手に伝わる言葉で、相手が理解できるように努めるコミュニケーションを繰り返す活動を重視しています。

児童生徒数が減少していく中、子どもたちに豊かな学びを保障するためには、日ごろの学校生活や「学び合う学び」の授業など全ての教育活動において、子どもたちが様々な見方や考え方、価値観、文化等の多様性に触れる機会が重要であり、一定の集団規模が確保されていることが望ましいです。

適正規模・適正配置

学校の適正規模の基本的な考え方

本市における学校の適正規模の基本的な考え方は次のとおりです。

| 小学校 | 中学校 |

|

1校あたり12学級から24学級 (1学年あたり2学級から4学級) |

1校あたり12学級から24学級 (1学年あたり4学級から8学級) |

なお、適正規模の条件を満たさない学校については、小規模校・大規模校の課題の解消に努めますが、地域の事情に応じて、弾力的に運用することとします。

学校の適正配置の基本的な考え方

本市における学校の適正配置の基本的な考え方は次のとおりです。

| 小学校 | 中学校 | |

| 通学距離の許容範囲 | おおむね4km以内を目安 | おおむね6km以内を目安 |

| 通学時間の許容範囲 | おおむね1時間以内を目安 | おおむね1時間以内を目安 |

ただし、徒歩での通学距離が著しく遠距離となる子どもたちについては、通学距離や学年等を考慮した上で、公共交通機関の活用やスクールバスの導入等の検討が必要です。

また、子どもたちが安全に通学できるよう、安全な通学路の設定や地域との連携による見守り活動等、安全対策が必要です。

地区ごとの課題

小牧地区

小牧地区には、小牧小学校、小牧原小学校及び小牧中学校があります。

児童生徒数が多い地区であり、小学校はいずれも全学年が3学級以上、中学校は全学年が6学級以上になる見込みです。

今後、児童生徒数の減少は見込まれますが、その推移は緩やかであり、当面の間は適正規模を確保できるため、早急な対応は必要ない状況です。

小牧南地区

小牧南地区には、小牧南小学校、米野小学校及び応時中学校があります。

児童生徒数が多い地区であり、小学校はいずれも全学年が3学級以上、中学校は全学年が5学級以上になる見込みです。

今後、児童生徒数の減少は見込まれますが、その推移は緩やかであり、当面の間は適正規模を確保できるため、早急な対応は必要ない状況です。

巾下地区

巾下地区には、村中小学校、三ツ渕小学校及び小牧西中学校があります。

児童生徒数が少ない地区であり、小学校はいずれも全学年が2学級以下、中学校は全学年が3学級以下になる見込みです。

特に、令和15年度には三ツ渕小学校は全学年が1学級に、小牧西中学校は全学年が2学級になる見込みです。両校とも本市の適正規模を大きく下回る見込みであるため、小規模校の課題の解消策や緩和策を速やかに検討・実施する等の対応が必要です。

村中小学校においては、本市の適正規模を満たしているため、早急な対応が必要であるわけではありませんが、全学年が2学級であるため、児童生徒数の動向を注視していく必要があります。

味岡地区

味岡地区には、味岡小学校、一色小学校、本庄小学校、味岡中学校及び岩崎中学校があります。

児童生徒数が多い地区であり、令和15年度まで、全ての小中学校において本市の適正規模を満たす見込みです。

ただし、岩崎中学校においては、令和20年度には本市の適正規模を下回る見込みであるため、小規模校の課題の解消策や緩和策を検討・実施する等の対応が必要です。

また、本庄小学校においては、本市の適正規模を満たしているため、早急な対応が必要であるわけではありませんが、今後、全学年が2学級になる見込みであるため、児童生徒数の動向を注視していく必要があります。

篠岡地区

篠岡地区には、篠岡小学校、桃ヶ丘小学校、陶小学校、光ヶ丘小学校、大城小学校、篠岡中学校、桃陵中学校及び光ヶ丘中学校があります。

令和10年度には、全ての小中学校において本市の適正規模を下回り、令和15年度には全ての小学校と篠岡中学校において全学年が1学級になる見込みです。

全ての小中学校が本市の適正規模を大きく下回る見込みであるため、小規模校の課題の解消策や緩和策を速やかに検討・実施する等の対応が必要です。

北里地区

北里地区には、北里小学校、小木小学校及び北里中学校があります。

児童生徒数が少ない地区であり、令和15年度には、小木小学校及び北里中学校が、本市の適正規模を下回る見込みです。

特に、小木小学校においては、令和20年度には全学年が1学級になる見込みであるため、小規模校の課題の解消策や緩和策を速やかに検討・実施する等の対応が必要です。

北里小学校においては、本市の適正規模を満たしているため、早急な対応が必要であるわけではありませんが、今後、全学年が2学級になる見込みのため、児童生徒数の動向を注視していく必要があります。

今後の取組

子どもたちにとってより望ましい教育環境を実現し、児童生徒数の減少や学校施設の老朽化等に対応するため、適正規模の学校を適正に配置することを基本的な考え方とし、学校再編の検討を進めます。

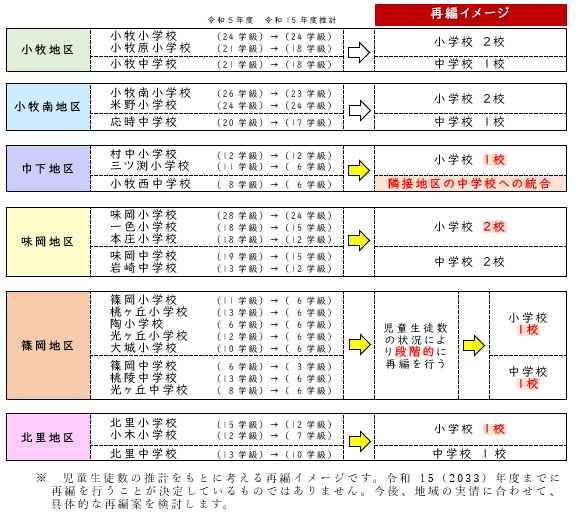

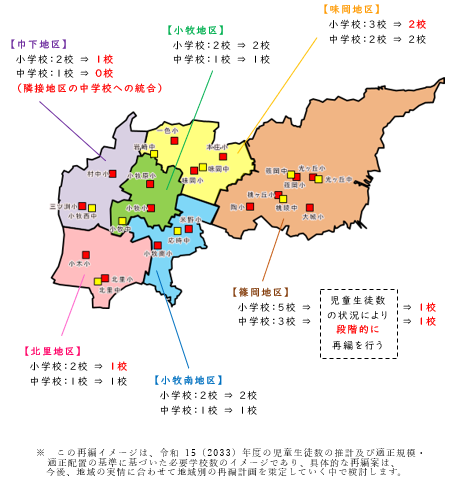

学校再編のイメージ

学校再編の主な取組は、「学校の統合」と「通学区域の見直し」です。

学校の適正規模を確保する観点から、再編イメージを次のとおりとします。

再編イメージの中で、学校数の減少がない地区の学校も、隣接する地区の再編を検討する中で、通学区域の見直しなどが検討されることが想定されます。

この再編イメージは、令和15年度の児童生徒数の推計及び適正規模・適正配置の基準に基づいた必要学校数のイメージであり、具体的な再編案は、今後、地域の実情に合わせて地域別の再編計画を策定していく中で検討します。

早急に取り組む必要のある学校

三ツ渕小学校、小牧西中学校、篠岡地区の全ての小中学校、小木小学校及び北里中学校は、いずれも令和15年度には本市における学校の適正規模を下回る見込みであるため、早急に適正規模に近づける取組が必要です。

また、建築から60年以上を経過した村中小学校、三ツ渕小学校、篠岡小学校、北里小学校及び北里中学校の5校は、今後の対応を早急に決めなければならない状況にあります。

以上のことから、これらの学校が立地する、巾下地区、篠岡地区及び北里地区を対象に、速やかに保護者、教員、地域の方々を交えた学校再編の協議を開始します。

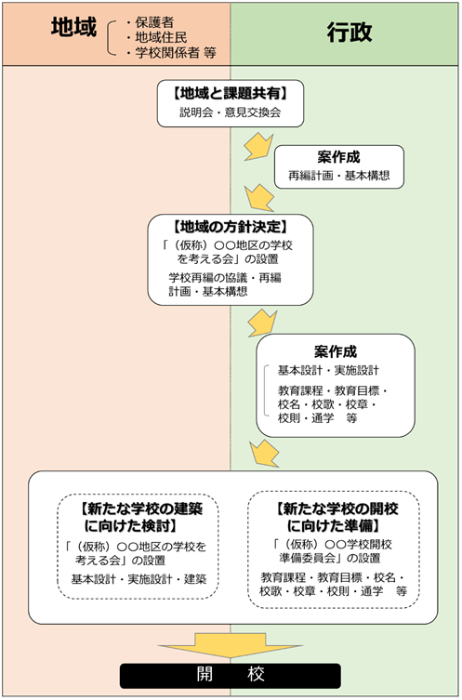

学校再編における協議の流れ

学校再編における協議では、かけがえのない子どもたちの学びを最優先に、より望ましい教育環境を構築していくため、丁寧に保護者や地域の方々と合意形成に努めながら、次のような流れで協議を進めます。

保護者や地域の方々、学校関係者などで構成する会議体を組織し、そこで課題を共有し、将来の子どもたちの成長を考えた議論を行う中で、地域の実情に応じた、地域別の具体的な再編計画を策定します。

関連リンク

【終了】小牧市新たな学校づくり推進計画(案)に係る意見募集について

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育委員会事務局 教育総務課 学校再編推進係

小牧市役所 本庁舎3階

電話番号:0568-39-5261 ファクス番号:0568-75-8283