自分・家族の健康を考える食生活講座(ヘルスメイト養成講座)

更新日:2025年12月01日

「バランスの良い食事というけれど、我が家の食事はこれで大丈夫かしら…」

「メタボやフレイルという言葉は聞くけれど、どんな食事をとればいいの?」など、日頃の食事についてお困りや不安はありませんか。

この講座は、専門職による講話や調理実習を通して、自分や家族の食生活を見直し、健康づくりについて考えます。

修了された方は、小牧市で食育を推進しているボランティアの食生活改善推進員「ヘルスメイト」として活躍できます。

※講座資料や調理実習の献立等、随時掲載していきます。

※毎年9月広報にて受講者を募集しています。

お問合せ先(保健センター:75-6471)

第1回

○ オリエンテーション

○ 小牧市の健康状況と取り組みについて(講師:保健師)

○ 地区組織活動について

○ 自分や家族の食生活を見直そう!

小牧市の健康について意識することはあまりないかもしれませんが、自分や家族だけでなく、地域の健康にも目を向けてみましょう。地域の健康づくりのために活動しているボランティアさんのお話もあります!

10年後も20年後も自分や家族が健康でいられるように、普段の食生活を見直します。「バランスの良い食事」とよく言われますが、適正エネルギー量は年齢・性別・活動量・体格などによって異なります。自分に適した「食事量」や「食事バランス」について学びましょう。

【配布資料】地区組織活動について (PDFファイル: 2.5MB)

【配布資料】自分や家族の食生活を見直そう! (PDFファイル: 1.6MB)

第2回

○【調理実習】~バランスのとれた食事~

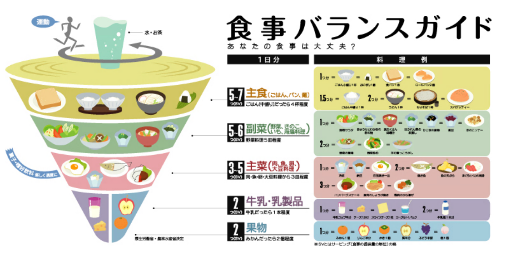

○ 食事バランスガイドの使い方

○ 生活習慣病と予防法を知ろう!

バランスのとれた食事を作ります。

喫食後は「食事バランスガイド」の使い方や高血圧・脂質異常症・糖尿病・メタボリックシンドロームなどの生活習慣病について学びましょう。

【調理実習】バランスの良い食事を作ろう! (PDFファイル: 862.2KB)

【配布資料】食事バランスガイド (PDFファイル: 1.7MB)

【配布資料】食事バランスガイドの使い方 (PDFファイル: 1022.6KB)

【配布資料】生活習慣病と予防法を知ろう! (PDFファイル: 968.1KB)

第3回

○ フレイルを予防して、健康寿命をのばそう!

○ 【運動実習】体を動かして、フレイルを予防しよう!

(講師:保健師)

○ オーラルフレイルとお口の健康について(講師:歯科衛生士)

○ こころの健康とフレイルについて(講師:精神保健福祉士)

○ フレイル予防の食事で、低栄養を防ごう!

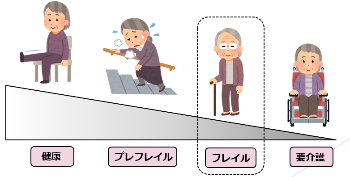

「フレイル」という言葉を知っていますか。フレイルは、加齢に伴って、体や心の働き、社会的繋がりが弱くなった状態を指します。健康な状態と、日常生活にサポート(介護)が必要な状態の中間です。フレイルは、早く気づいて、きちんとした対策をしていくことが大切です。

人生100年時代と言われる今を豊かに生きるために、フレイルの予防方法や普段の生活でできることをそれぞれの専門職から聞いてみましょう。

フレイル予防は、多方面から取り組むことができます。

【配布資料】フレイルを予防して、健康寿命をのばそう! (PDFファイル: 1.1MB)

【配布資料】フレイル予防の食事で、低栄養を防ごう! (PDFファイル: 1.4MB)

【配布資料】10食品群チェック表 (PDFファイル: 522.8KB)

第4回

○【調理実習】~フレイル予防の食事~

○ 減塩の工夫を知って、家族の健康を守ろう!

フレイル予防の食事を作ります。

喫食後は、減塩について学びましょう。

日本人の1日当たりの食塩摂取量は定められた目標値を超えています。「食塩」は高血圧をはじめ、様々な病気と関りがあります。食品に含まれる塩分量と減塩の工夫を知って、自分や家族の健康を守りましょう。

【調理実習】フレイル予防の食事を作ろう! (PDFファイル: 905.5KB)

【配布資料】減塩の工夫を知って、家族の健康を守ろう! (PDFファイル: 1.9MB)

第5回

○【調理実習】~食塩を控えた食事~

○【塩分測定】おうちの味を確認しよう!

○ 食中毒予防の知識で、おいしく安全に食べよう!

食塩を控えた食事を作ります。

喫食後は塩分測定をして、おうちの味を確認してみましょう。また、食中毒について学びましょう。

食中毒というと、飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。普段、当たり前にしていることが、思わぬ食中毒を起こす可能性もあります。食中毒や衛生面の知識を身につけて、おうちで安全に調理して食べましょう。

【調理実習】食塩を控えた食事をつくろう! (PDFファイル: 672.1KB)

【配布資料】食中毒予防の知識で、おしいしく安全に食べよう! (PDFファイル: 1.3MB)

第6回

○【栄養価計算】食品成分表使って、栄養価を計算してみよう!

○ 私たちにできる健康づくりを考えてみよう!

○ 修了証書授与

自分や家族、地域の健康のためにどんなことができるのか、一緒に考えてみましょう。

食品成分表の見かたや使い方について学び、実際に食品に含まれる栄養量を計算します。

栄養価計算の後は、自分や家族、地域の健康のためにどんなことができるのか、一緒に考えてみましょう。

今まで学んだことが、誰かの役に立つことがあるかもしれません。

最後に修了証書をお渡しします。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

健康生きがい支え合い推進部 保健センター

電話番号:0568-75-6471 ファクス番号:0568-75-8545