多数の者が出入りし、勤務し又は居住する防火対象物の防火管理について

更新日:2024年06月03日

防火管理制度について

防火管理とは、火災の発生を未然に防止し、かつ、火災が発生した場合においても、その被害を最小限にとどめるための必要な処置のことをいい、事前に必要な計画を定めておく必要があります。

「自分のところは自分で守る」ということが、防火管理の基本精神です。

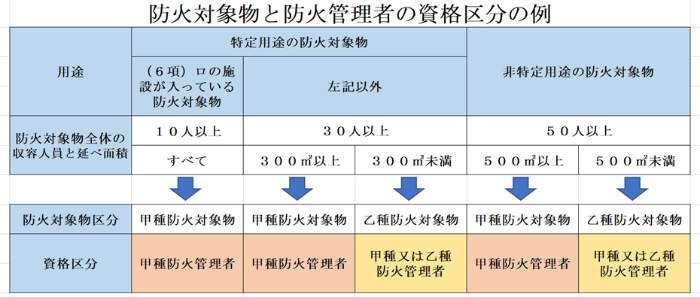

防火管理が義務付けられている防火対象物は「多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの」と消防法第8条に定められており、「特定用途の防火対象物」「非特定用途の防火対象物」の規模、収容人員に応じて防火管理の区分が変わります。

「特定用途の防火対象物」とは飲食店、物品販売店舗といった不特定多数の者が利用する防火対象物又は、病院、社会福祉施設など、火災が発生した場合に人命に及ぼす危険性が高い施設です。

「非特定用途の防火対象物」とは「特定用途の防火対象物以外の防火対象物」をいい、主に共同住宅、神社、事務所、学校、神社等になります。

防火管理者の資格について

防火管理者に必要な資格は、消防法施行令第3条に定められています。

防火管理者はその用途と規模によって甲種防火対象物と乙種防火対象物に区分され防火管理者の資格も甲種と乙種に分けられます。

また、防火管理講習の課程を修了した者のほか、防火に関する学識経験と一定の実務経験を有すると認められる者が当てはまります。

学識経験および資格取得については、日本防火・防災協会のHP(下記リンク)からご確認ください。

一般財団法人 日本防火・防災協会(防火管理者の要件)(外部リンク)

一般財団法人 日本防火・防災協会(講習について)(外部リンク)

管理権原者と防火管理者の責務について

1 管理権原者の責務

(1) 防火管理者を選任すること

(2) 防火管理上必要な業務を行うよう指示すること

(3) 消防長へ防火管理者の選解任の届出を出すこと

※防火管理を行わなければならない建物の管理について権限を有する者、一般には建物の所有者や事業所の経営者のことをいいます。

(例)社長、理事長

※職務命令などにより、管理を委任された者

(例)工場長、支店長、学校長、店長

2 防火管理者の責務

(1) 消防計画の作成と届出

(2) 消防計画に基づく防火管理業務

(3) 適正かつ誠実な防火管理業務の遂行

(4) 防火管理業務従事者への指示・監督

※防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者をいいます。

(例)総務部長、安全課長、管財課長、店長等

- この記事に関するお問い合わせ先

-

消防本部 予防課

〒485-0014 小牧市安田町119番地

電話番号:0568-76-0223 ファクス番号:0568-76-0224