災害時のトイレについて

更新日:2023年06月21日

災害が起こったときの仮設トイレの様子や市で備蓄している仮設トイレなどの紹介をいたします。

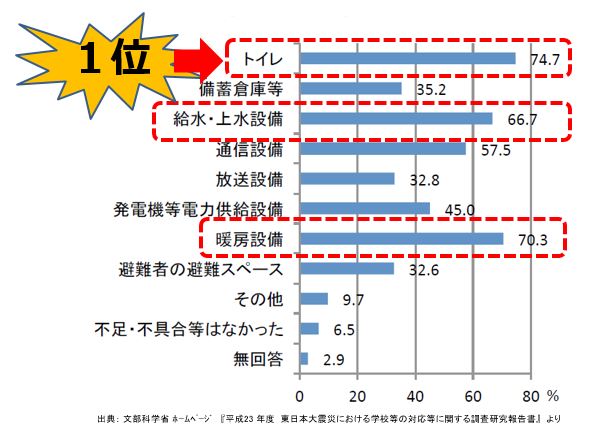

避難所で問題となった施設・設備について

2011年3月11日に発生した東日本大震災の 避難所生活で一番問題になったのは・・・

上図の棒グラフをご覧ください。

「トイレ」が74.7%で1位となっています。

これは文部科学省が行った調査で、東日本大震災の避難所で実際に問題になったものをまとめたもので、「給水・上水設備」や「暖房装置」よりも問題だったことが、明確に分かると思います。

地震災害直後のトイレの様子(例)

地震発生直後に被害を受けたトイレの様子の写真です。

これは、津波災害でこのようになったものであくまで一例ですが、地震災害が起こるとトイレ自体が破損したり、ドアが壊れたりといった不具合が出てくる可能性が十分にあります。

その場合、何とかして仮設トイレなどを設けて、避難所でトイレが使えるようにしなければなりません。

東日本大震災のトイレの様子(1)

これは東日本大震災のあと、宮城県で実際に設置された仮設トイレの写真です。

屋外に設置されているため、風でとばないようアンカーボルトで固定されるなど工夫がされています。

後ほど紹介する市で備蓄している仮設トイレもこの形式に少し似ています。

東日本大震災のトイレの様子(2)

こちらは仙台市で実際に設置された仮設トイレの写真です。

いわゆる建設現場やイベント会場などで見る仮設トイレが設置されています。

トイレ問題

•避けられない生理現象です!

1日食事は我慢できても、1日トイレは我慢できません。

•1日で一番多い生活行動です!

入浴 1回

食事 3回

トイレ 5回 とされています!

市の災害用トイレはいくつあるの?

市で備蓄している災害用のトイレについて紹介していきます。

備蓄用簡易トイレ(405基)

段ボール製で組み立て簡単

便収納袋(51,800袋)

圧縮保管袋(2,690袋)

便収納袋を圧縮して保管できるもの。(1袋に約20回分の汚物袋を入れられる)

上図トイレ用品3種類で収められるし尿の量が、約53,800回分です。

災害弱者兼用トイレ(112基)

ドント・コイ MH型の組立動画

避難所でのトイレ運営のポイント

時系列に分類すると…

発災から 1~2日目

携帯トイレ・簡易トイレ(機動性有)を優先して使ってください。

発災から 3~4日目以降(避難所生活が長期化したら)

仮設トイレ(貯留式)を使ってください。

使い方は被害状況や避難者の状況に応じて、避難所運営を行う皆さんで決めて使うようにしてください。

携帯トイレ・簡易トイレ等の備蓄をお願いします!

•携帯トイレ(吸水シート等が付いたし尿用の袋)

•簡易トイレ(小型で持ち運びができる箱型トイレ)

※備蓄する数量は、一週間分の備蓄が望ましいとされています。4人家族で1日5回トイレにいくとすると一週間分で約140袋となります。

市役所で備蓄しているトイレにも限界があります。ご家庭での携帯トイレ、簡易トイレを備蓄しておいて、 いざという時にそなえておいてください。

まとめ

・避難所は必ずしも快適ではありません。

・できる限り避難所に来なくてもいいよう「自宅の耐震化」「家具の固定」などを行ってください。食糧品やトイレ、日用品の備蓄を揃えておいてください。

・それでも避難所へ行かなければならない場合は、みなさんで協力して避難所運営をおこないましょう!

- この記事に関するお問い合わせ先

-

市民生活部 防災危機管理課

小牧市役所 本庁舎6階

電話番号:0568-76-1171 ファクス番号:0568-41-3799