ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(HPVワクチン)について

更新日:2025年11月18日

| 対象者 | キャッチアップ接種対象者 |

| 他の市町村から小牧市に転入した方へ | 接種回数・接種間隔 |

| もっとも短い期間で接種する方法 | ヒトパピローマウイルス感染症とは |

| ワクチン接種の効果 | HPVワクチンのリスク |

| 接種時に病院に持っていくもの | 接種場所 |

| よくある質問 |

対象者

次の1及び2を満たす方

- 小牧市に住民登録のある方

- 小学6年生から高校1年生の年齢に相応する女子

- 完了するまでに約6か月かかるため、接種を希望する方は、お早めの接種をご検討ください。(接種開始時期によっては、公費で接種が終了できない場合があります)

キャッチアップ接種対象者

2025年の夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、2025年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。

対象者

平成9年度~20年度生まれの女性で2022年4月1日から2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方で全3回の接種が完了していない方

期間

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(参考)厚生労働省リーフレット(PDFファイル:161.5KB)

他の市町村から小牧市に転入した方へ

定期予防接種を行うためには、住民登録のある小牧市が発行した予診票が必要ですが、小牧市に転入する前に接種している場合、小牧市では接種履歴が確認できないため、予診票を送付することができません。対象者の方は直接保健センターに連絡( 平日9:00~16:00電話0568-75-6471)をお願いいたします。その際、接種履歴を確認させていただきますので、お手元に接種履歴が確認できる書類をご用意ください。

接種予定日や接種期限が近い場合は、保健センターに連絡後( 平日9:00~16:00電話0568-75-6471)、接種履歴が確認できる書類(親子健康手帳等)を持って直接保健センターにお越しください。

接種回数・接種間隔

標準的な接種間隔

3種類のいずれも、1年以内に接種を終えることが望ましいとされています

原則として同じワクチンで接種することをお勧めします。1回目の接種を開始する前に、希望するワクチンで接種可能か医療機関でご相談ください

9価ワクチン(シルガード9):2回又は3回

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合は 合計2回

標準的な接種間隔:1回目から6か月後に2回目

標準的な接種間隔で接種できなかった場合:1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます(1回目と2回目の接種が5か月未満である場合、3回目の接種が必要となります)

1回目の接種を15歳になってから受ける場合は 合計3回

標準的な接種間隔:1回目から2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目

標準的な接種間隔で接種できなかった場合:1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回

4価ワクチン(ガーダシル):3回

標準的な接種間隔:1回目から2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目

標準的な接種間隔で接種できなかった場合:1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回

2価ワクチン(サーバリックス):3回

標準的な接種間隔:1回目から1か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目

標準的な接種間隔で接種できなかった場合:1か月以上あけて2回、1回目から5か月以上かつ2回目から2月半以上あけて1回

最短4か月

9価ワクチン(シルガード9)/4価ワクチン(ガーダシル):全3回

1か月以上の間隔をあけて2回接種し、2回目の接種から3か月以上の間隔をあけて3回目の接種を受けます

最短5か月

2価ワクチン(サーバリックス):全3回

1か月以上の間隔をあけて2回接種し、1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をあけて3回目の接種を受けます

ヒトパピローマウイルス感染症とは

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんをはじめ、肛門がん、膣がんなどのがんや、尖圭コンジローマ等、多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

HPV感染症を防ぐワクチン(HPVワクチン)は、小学校6年~高校1年相当の女子を対象に、定期接種が行われています。

ワクチン接種の効果

HPVの中には子宮頸がんをおこしやすい種類(型)のものがあり、HPVワクチンは、このうち一部の感染を防ぐことができます。

現在、日本国内で使用できるワクチンは、防ぐことができるHPVの種類によって、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類あります。

サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

シルガード9は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

ワクチンでHPV感染を防ぐとともに、子宮頸がん検診によって前がん病変を早期発見し早期に治療することで、多くの子宮頸がんが予防できます。

HPVワクチンのリスク

筋肉注射という方法で注射します。接種を受けた部分の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起こることがあります。

ワクチンの接種を受けた後に、まれですが、重い症状が起こることがあります。また、広い範囲の痛み、手足の動かしにくさ、不随意運動(動かそうと思っていないのに体の一部が勝手に動いてしまうこと)といった多様な症状が報告されています。

ワクチンが原因となったものかどうかわからないものをふくめて、接種後に重篤な症状として報告があったのは、ワクチンを受けた1万人あたりサーバリックスおよびガーダシルは約5人、シルガード9は約2人です。

接種した際に気になる症状が現れたら、それ以降の接種をやめることができます。

接種後に気になる症状が出たときは、まずは接種を行った医師またはかかりつけの医師にご相談ください。

HPVワクチンの有効性とリスクについては、以下のリーフレットに詳しく掲載しています。

HPVワクチンを接種したお子様及びその保護者向けリーフレット (PDFファイル: 1.3MB)

HPVワクチンの接種に関係する医療従事者向けリーフレット (PDFファイル: 1.7MB)

接種時に病院に持っていくもの

- 住民登録のある小牧市が発行した予診票

- 親子(母子)健康手帳(接種履歴が確認できる書類)

- マイナ保険証等(接種当日、予診により保険診療に切り替わる場合があります)

- その他、予約時に病院から必要と言われたもの

定期予防接種を行うためには、住民登録のある小牧市が発行した予診票が必要です。対象年齢の方でお手元に予診票がない方には、予診票を発行しますので、直接保健センターに連絡( 平日9:00~16:00電話0568-75-6471)をお願いいたします。その際、接種履歴を確認させていただくことがありますので、お手元に接種履歴が確認できる書類をご用意ください。受付後、予診票を郵送します。郵便事情によってはお届けまでに2週間程度かかることもありますので、ご注意ください。

接種予定日や接種期限が近い場合は、保健センターに連絡後( 平日9:00~16:00電話0568-75-6471)、接種履歴が確認できる書類(親子健康手帳等)を持って直接保健センターにお越しください。

よくある質問

質問:ワクチンを接種したらがんの発症を全て防ぐことができますか。また、ワクチンを接種することでがんは治りますか。

回答

このワクチンは全ての発がん性ヒトパピローマウイルス(HPV)に対して有効ではありません。

また、発症している子宮頸がんや前がん病変(がんになる前の異常な細胞)の進行を遅らせたり、治療することもできません。予防できるウイルス以外の感染又は他の原因による子宮頸がんの発症もあることから、ワクチン接種後も定期的にがん検診を受けましょう。

質問:接種の途中で妊娠した場合はどうなるのですか。

回答

接種は継続できません。

その後の接種については医師にご相談ください。

質問:ウイルスに一度感染したら二度と感染しませんか。

回答

主に性交渉にて感染するため、感染の機会があれば繰り返し何度でも感染します。

質問:他のワクチンとの同時接種は可能ですか。

回答

医師が必要と認めた場合に限ります。詳しくはかかりつけの医師にご相談ください。

質問:HPVワクチン接種後に副反応はありますか。

回答

HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。

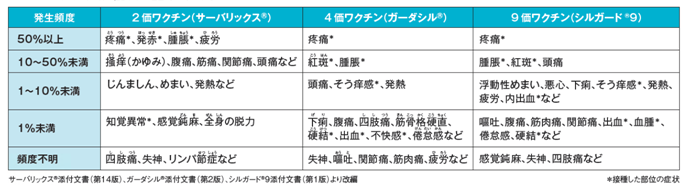

【HPVワクチン接種後の主な副反応】

質問:HPVワクチン接種後に報告されている「多様な症状」はどのようなものですか。

回答

HPVワクチン接種後に、広い範囲に広がる痛みや、手足の動かしにくさ、不随意運動(動かそうと思っていないのに体の一部が勝手に動いてしまうこと)等を中心とする「多様な症状」が起きたことが副反応疑い報告により報告されています。

この症状は、何らかの身体症状はあるものの、画像検査や血液検査を受けた結果、その身体症状に合致する異常所見が見つからない状態である「機能性身体症状」であることが考えられています。 症状としては、1.知覚に関する症状(頭や腰、関節等の痛み、感覚が鈍い、しびれる、光に対する過敏など)、2.運動に関する症状(脱力、歩行困難、不随意運動など)、3.自律神経等に関する症状(倦怠感、めまい、睡眠障害、月経異常など)、4.認知機能に関する症状(記憶障害、学習意欲の低下、計算障害、集中力の低下など)など様々な症状が報告されています。

なお、「HPVワクチン接種後の局所の疼痛や不安等が機能性身体症状を起こすきっかけとなったことは否定できないが、接種後1か月以上経過してから発症している人は、接種との因果関係を疑う根拠に乏しい」と専門家により評価されています。

また、HPVワクチンの接種歴のない方においても、HPVワクチン接種後に報告されている症状と同様の「多様な症状」を有する方が一定数存在したことが明らかとなっています。

このような「多様な症状」の報告を受け、様々な調査研究が行われていますが、「ワクチン接種との因果関係がある」という証明はされていません。

質問:HPVワクチン接種後に気になる症状が出た場合、どこに相談すればよいですか。

回答

接種後に体調の変化や気になる症状が現れたら、まずは接種を行った医療機関などの医師にご相談ください。また、HPVワクチン接種後に生じた症状の診療を行う協力医療機関(※)をお住まいの都道府県ごとに設置しています。協力医療機関の受診は、接種を行った医師又はかかりつけの医師にご相談ください。

なお、HPVワクチンは合計2回または3回接種しますが、1回目または2回目の接種後に気になる症状が現れた場合は、2回目以降の接種をやめることができます。

(※)協力医療機関についての詳細は厚生労働省の「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について」のページをご覧ください。

「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について」

更に詳しい情報については、下記のリンク先(厚生労働省)へ

ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~

関連リンク

- この記事に関するお問い合わせ先

-

健康生きがい支え合い推進部 保健センター 予防検診係

電話番号:0568-75-6471 ファクス番号:0568-75-8545